わが国の2024年提出分の所得税に関する確定申告と納税の期間は、2024年2月16日(金)から2024年3月15日(金)である。

一方、筆者の手元に米国歳入庁の2023年の連邦所得税申告書提出の際に留意すべき「デジタル資産」の扱いに関する注意喚起通知が届いた。

筆者は、新ためてそこにいう「デジタル資産」と具体的に何を指すのかを確認してみるとともに、わが国の国税庁の確定申告における暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(FAQ)(平成 30 年 11 月(令和5年 12 月最終改訂)を比較してみた。

そこで明らかとなったのは、わが国の暗号資産等に関する税務上の取扱いの曖昧性である。すなわち、暗号資産、暗号通貨、電子マネー等、その定義を国税庁サイトでみると、例えば「暗号資産」は、資金決済に関する法律第2条第14項に規定する暗号資産 (注1)をいい、また、「電子決済手段」とは同条第5項第1号から第3号までに規定する電子決済手段をいう(注2)等、法律上、かならずしも十分明確化されておらず巷には暗号資産交換事業者による不正確な説明に基づく情報戦略が横行している。

税務上の扱いにとどまらず、ビットコイン(BTC)を筆頭とする暗号資産(仮想通貨)は、急速に普及したことや次々と新しい技術が生まれていることから、わが国の暗号資産を規制する法制は「資金決済法」、「金融商品取引法」「金融商品販売法」等を中心に現物暗号資産、暗号資産デリバティブ、ICO(投資型(STO(Security Token Offering))や投資型以外のICO(Initial Coin Offering)、 ステーブルコイン(安定した価格を実現するよう設計された通貨)(注3)、CBDC(中央銀行デジタル通貨)(注4)、NFT(Non-Fungible Token:非代替性トークン)(注5)の法的位置や暗号資産上の位置づけ、電子マネーとの比較等の規制法を体系的に理解するのは、消費者や事業者にかなりの負担となっている。

また、暗号資産交換業者の倒産時の対応や暗号資産の流出リスクへの対応等消費者保護、犯罪防止マネローダリング、暗号資産交換業にかかる取引に際しての情報提供義務、利用者の保護措置、暗号資産交換業者の広告規制等法律以下の資金決済に関する法律施行令(平成22年政令第19号)、暗号資産交換業者に関する内閣府令(平成29年内閣府令第7号)、金融庁事務ガイドライン等極めて多岐にわたる。

これまで筆者は海外の動向につき「英国の暗号資産にかかる『金融サービスおよび市場法』の改正法案を巡る最新動向」を取り上げた。

今回のブログは、(1)暗号資産にかかる法制につき理解をすすめるうえで参考となる解説サイトの評価をまとめて紹介, (2)わが国の暗号資産関係法の体系と改正経緯、(3) 英国や米国における暗号資産の法的解釈とのわが国の法整備との基本的相違点、最後に(4)税申告上の暗号資産の扱いの比較を試みる。

1.わが国の暗号資産にかかる法制につき理解をすすめるうえで参考となる解説サイトの評価

関係法を一覧にするサイトは以下のとおりである。簡単にコメントする。

(1)法改正経緯

① 「暗号資産(仮想通貨)の法律を解説!規制整備の流れを把握しよう」

2017年の法改正で暗号資産(仮想通貨)に法的根拠~2023年6月1日施行の改正資金決済法

2023-10-11 更新 関係法の改正経緯を解説が詳しい。

② NRI「ステーブルコインを規制する初めての法律が成立」(2022.6.6)

(2)個別法の改正内容

金融庁の審議会資料「金融庁「暗号資産(仮想通貨)に関連する制度整備について」から引用。ただし2016年(平成28年)から2019年(平成31年)の法改正のみ解説している。なお、個別法の内容については、筆者が補筆した。

A.暗号資産に係る法制度の整備

平成29年(2017年)4月1日施行された「情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律」(平成28年(2016年)3月4日提出、平成28年5月25日成立)その中に含まれている「資金決済に関する法律(以下、「資金決済法」という)」(第11条関係)において、「第三章の二 仮想通貨」という箇所が付け加えられたのが、暗号資産(仮想通貨)に関する法律の始まりである。(注6)

暗号資産の交換業者に登録制を導入

・ 口座開設時における本人確認等を義務付け

・ 利用者保護の観点から、一定の制度的枠組みを整備

(最低資本金、顧客に対する情報提供、顧客財産と業者財産の分別管理、システムの安全管理 など)

B.資金決済法一部改正法および金融商品取引法等の一部改正(令和元年(2019年)6月7日公布、令和2年(2020年)5月1日施行)

「情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律」(令和元年法律第28号,以下「改正法」という)

利用者保護の確保やルールの明確化のための制度整備が中心である。

国際的な動向等を踏まえ、法令上の呼称を「仮想通貨」から「暗号資産」に変更

③2019年法改正(赤字で記載)及び今般の政府令改正等(青字で記載)の概要①

ⅰ暗号資産の流出リスクへの対応 ⅱ過剰な広告・勧誘への対応、ⅲ暗号資産の管理のみを行う業者への対応

④2019年法改正(赤字で記載)及び今般の政府令改正等(青字で記載)の概要②

(暗号資産の取引の適正化等に向けた対応)

ⅰ問題がある暗号資産への対応、ⅱ暗号資産を用いた不公正な行為への対応、ⅲ暗号資産に関するその他の対応

⑤2019年法改正(赤字で記載)及び今般の政府令改正等(青字で記載)の概要③

(暗号資産を用いた証拠金取引への対応)

➅2019年法改正(赤字で記載)及び今般の政府令改正等(青字で記載)の概要④(ICO(STO)への対応①)

⑦2019年法改正(赤字で記載)及び今般の政府令改正等(青字で記載)の概要⑤(ICO(STO)への対応②)

「暗号資産」の定義に関して、金融商品取引法では、資金決済法に規定される暗号資産の定義と同様とすると規定されている(金融商品取引法第2条第24項第3号の2)。

C.2023年(令和5年)6月1日施行の改正資金決済法

2022年(令和4年)6月3日、「安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正資金決済法」という)が成立し、2023年6月1日に同法が施行された。

【令和4年(2022年)改正資金決済法等内容】

改正法の範囲は、資金決済法や銀行法などの多岐にわたっているが、主要な改正内容としては、一般に、以下の三本柱があるといわれている。

①高額電子移転可能型前払式支払手段への対応

②電子決済手段等(いわゆるステーブルコイン)への対応

③銀行等による取引モニタリング等の共同化への対応

この改正法で、注目されたのは「電子決済手段」が新設されたことであり、それまで規制としてはグレーゾーンとなっていたステーブルコインに関する規制が盛り込まれた点である。

D.消費者保護の観点から資金決済法の改正の解説例

【知っておきたい資金決済法】第6回 暗号資産(1)暗号資産(現物)取引に関する資金決済法の規律の解説

【知っておきたい資金決済法】最終回 暗号資産(2)最終回 ICOは電子的なトークン(証票)を発行して行う事業資金の調達をいう。

2.わが国の資金決済法の改正経緯とその背景(概要)

(1)金融庁の説明資料(図解で詳しい。専門家向け)

2022年3月「安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律案」

「資金決済法の一度目の改正案は2017年4月1日に、二度目は2020年5月1日、三度目は2023年6月1日にそれぞれ施行されてきた。

また、もう1つの規制法「金融商品取引法」も電子的なトークン(証票)を発行して行う事業資金の調達を ICO(投資型(STO))につき規制している。なお、投資型ICOは暗号資産の規制法である「資金決済法」により規制される。

また、消費者保護、犯罪防止マネローダリング、暗号資産交換業にかかる取引に際しての情報提供義務、利用者保護措置、暗号資産交換業者の広告規制等法律以下の資金決済に関する法律施行令(平成22年政令第19号)、暗号資産交換業者に関する内閣府令(平成29年内閣府令第7号)(注7)、金融庁事務ガイドライン等極めて多岐にわたる。

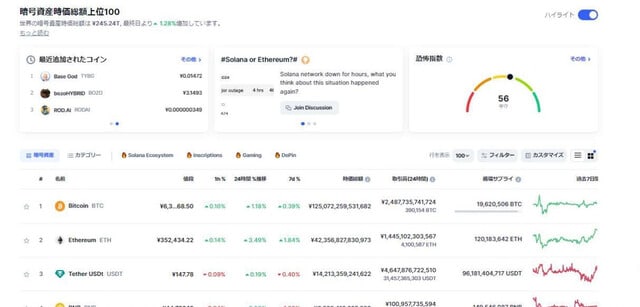

(2)グローバルな暗号資産時価総額の見方と比較

一例としてCoin Market Cop(日本語版)をあげる。

3.英国や米国における暗号資産の法的解釈とのわが国の法整備との基本的相違点

以下の解説が詳しい。

(1)金融庁「デジタル・分散型金融への対応のあり方等に関する研究会」(第12回)資料

日時:令和5年11月13日(月曜日)10時00分~12時00分「事務局説明資料2(国際的な規制動向)2023年11月13日

1.国際組織における動向

2.各法域における動向

(2) 野村資本市場クォータリー2020年春号「ステーブルコインと中央銀行デジタル通貨を巡って」

4.日米の税申告における暗号資産の扱いの比較

(1)米国の暗号資産の申告の扱い

① 2024.1.22 内国歳入庁( IRS)「Taxpayers should continue to report all cryptocurrency, digital asset income」を以下、仮訳する。

納税者は引き続きすべての暗号通貨、デジタル資産収入を報告する必要がある。

内国歳入庁は1月22日、納税者に対し、2023年の連邦所得税申告書を提出する際には、2022年の連邦税申告書と同様に、デジタル資産の質問に答え、すべてのデジタル資産関連の収入を報告する必要があることを再度注意喚起した。

納税者は引き続きすべての暗号通貨、デジタル資産収入を報告する必要がある。

質問は様式上部に表示される。

(ⅰ) 個人所得税申告(U.S. Individual Income Tax Return) 様式1040;(ⅱ)高齢者への納税申告(U.S. Tax Return for Seniors) 様式 1040-SR 、(ⅲ) 非居住者外国人所得税申告(U.S. Nonresident Alien Income Tax Return) 様式1040-NR

そして表現を更新するために今年改訂した。

質問項目は、これらの追加の様式にも以下のとおり、追加した。

(ⅳ)不動産および信託の所得税申告(U.S. Income Tax Return for Estates and Trusts)様式 1041、; (ⅴ)パートナーシップ所得の収益(U.S. Return of Partnership Income)様式1065 ;(ⅵ)法人所得税申告(U.S. Corporation Income Tax Return U.S. Income Tax Return for an S Corporation)様式1120; そして S Corporationの所得税申告 様式1120s(U.S. Income Tax Return for an S Corporation)。

様式に応じて、以下のとおりデジタル資産に関する質問はこの基本的な質問を行う。適切なバリエーションは、企業、パートナーシップ、または不動産と信託の納税者に合わせて調整される。

「申告において、2023年中のいつでも、次のことを行ったことが対象になる。(a)(報酬、賞、または財産またはサービスの支払いとして受け取った)。または(b)販売、交換, または、デジタル資産(またはデジタル資産の金銭的利益)を処分したことが対象となる」

デジタル資産とは何か?

デジタル資産とは、暗号で保護された分散型台帳または類似のテクノロジーに記録される価値のデジタル表現である。一般的なデジタル資産は次のとおりである。

①コンバーチブル仮想通貨(Convertible virtual currency)(注8)(注9)と暗号通貨(cryptocurrency)。

②ステーブルコイン

③非代替性トークン(NFT)。

申告者は誰もが書式により各質問に答えなければならない

様式1040、1040-SR、1040-NR、1041、1065、1120、1120、および1120Sを提出するすべての納税者は、デジタルアセットの質問に「はい」または「いいえ」のいずれかに答える1つのボックスをチェックする必要がある。質問は、2023年にデジタル資産を含む取引に従事した人々だけでなく、すべての納税者が回答する必要がある。

いつ“はい”をチェックするのか?

通常、納税者は次の場合に「はい」ボックスをチェックする必要がある。

従業員がデジタル資産で支払われた場合、賃金として受け取った資産の価値を報告する必要がある。 同様に、独立した請負業者として働いており、デジタル資産で支払われている場合は、その収入をスケジュール C (フォーム 1040) の事業損益 (個人事業主) に報告する必要がある。 スケジュール C は、取引またはビジネスに関連して顧客にデジタル資産を販売、交換、または譲渡する人にも使用される。

“いいえ”をいつチェックするのか?

通常、2023年にデジタル資産を所有しただけの納税者は、年間を通じてデジタル資産に関連する取引に従事していない限り、「いいえ」ボックスをチェックできる。アクティビティが次の1つ以上に制限されている場合は、「いいえ」ボックスをチェックすることもできる。

財布または口座にデジタル資産を保持する場合;

所有または管理する1つのウォレットまたはアカウントから、所有または管理する別のウォレットまたはアカウントにデジタル資産を転送する。または電子プラットフォームを含む、米国またはその他の実質通貨を使用したデジタル資産の購入があたる。

(2)わが国の暗号資産の確定申告時の扱い

わが国の解説は以下のとおり、実態に合わせた解説ガイドやFAQはない。

暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(FAQ)から抜粋する。

平成 30 年 11 月 (令和5年 12 月最終改訂)国税庁

「暗号資産」とは、資金決済に関する法律第2条第14項に規定する暗号資産をいいます。また、「電子決済手段」とは同条第5項第1号から第3号までに規定する電子決済手段をいいます。

*******************************************************************:**::

(注1) 資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第2条第14項:

この法律において「暗号資産」とは、次に掲げるものをいう。ただし、金融商品取引法第29条の2第1項第8号に規定する権利を表示するものを除く。

1号 物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨、通貨建資産並びに電子決済手段(通貨建資産に該当するものを除く。)を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの

2号 不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの

(注2) 資金決済に関する法律第2条第5項 :

この法律において「電子決済手段」とは、次に掲げるものをいう。

一 物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されている通貨建資産に限り、有価証券、電子記録債権法(平成19年法律第102号)第二条第一項に規定する電子記録債権、第三条第一項に規定する前払式支払手段その他これらに類するものとして内閣府令で定めるもの(流通性その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。)を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの(第三号に掲げるもの(特定信託受益権)に該当するものを除く。)

金融商品取引法第29条の2第1項第8号

第2条第2項の規定により有価証券とみなされる権利(当該権利に係る記録又は移転の方法その他の事情を勘案し、公益又は投資者保護のため特に必要なものとして内閣府令で定めるものに限る。)又は当該権利若しくは金融指標(当該権利の価格及び利率等並びにこれらに基づいて算出した数値に限る。)に係るデリバティブ取引についての次に掲げる行為を業として行う場合にあつては、その旨

イ 当該権利についての第2条第8項第1号から第10号までに掲げる行為又は当該デリバティブ取引についての同項第1号から第5号までに掲げる行為

ロ 第二条第8項第12号、第14号又は第15号に掲げる行為

金融商品取引法第2条2項

前項第1号から第15号までに掲げる有価証券、同項第17号に掲げる有価証券(同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利(同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券(同項第14号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)に表示されるべき権利にあつては、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第2条第5項第3号又は第4号に掲げるものに該当するもので有価証券とみなさなくても公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)並びに前項第16号に掲げる有価証券、同項第17号に掲げる有価証券(同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)及び同項第19号から第21号までに掲げる有価証券であつて内閣府令で定めるものに表示されるべき権利(以下この項及び次項において「有価証券表示権利」と総称する。)は、有価証券表示権利について当該権利を表示する当該有価証券が発行されていない場合においても、当該権利を当該有価証券とみなし、電子記録債権(電子記録債権法(平成19年法律第102号)第二条第一項に規定する電子記録債権をいう。以下この項において同じ。)のうち、流通性その他の事情を勘案し、社債券その他の前項各号に掲げる有価証券とみなすことが必要と認められるものとして政令で定めるもの(第7号及び次項において「特定電子記録債権」という。)は、当該電子記録債権を当該有価証券とみなし、次に掲げる権利は、証券又は証書に表示されるべき権利以外の権利であつても有価証券とみなして、この法律の規定を適用する。

一号 信託の受益権(前項第10号に規定する投資信託の受益証券に表示されるべきもの及び同項第12号から第14号までに掲げる有価証券に表示されるべきもの並びに資金決済に関する法律第2条第5項第3号又は第4号に掲げるものに該当するもので有価証券とみなさなくても公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)

二号 外国の者に対する権利で前号に掲げる権利の性質を有するもの(前項第10号に規定する外国投資信託の受益証券に表示されるべきもの並びに同項第17号及び第18号に掲げる有価証券に表示されるべきものに該当するものを除く。)

三号 合名会社若しくは合資会社の社員権(政令で定めるものに限る。)又は合同会社の社員権

四号 外国法人の社員権で前号に掲げる権利の性質を有するもの

五号 民法(明治29年法律第89号)第667条第1項に規定する組合契約、商法(明治32年法律第48号)第535条に規定する匿名組合契約、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約又は有限責任事業組合契約に関する法律(平成17年法律第40号)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約に基づく権利、社団法人の社員権その他の権利(外国の法令に基づくものを除く。)のうち、当該権利を有する者(以下この号において「出資者」という。)が出資又は拠出をした金銭(これに類するものとして政令で定めるものを含む。)を充てて行う事業(以下この号において「出資対象事業」という。)から生ずる収益の配当又は当該出資対象事業に係る財産の分配を受けることができる権利であつて、次のいずれにも該当しないもの(前項各号に掲げる有価証券に表示される権利及びこの項(この号を除く。)の規定により有価証券とみなされる権利を除く。)

イ 出資者の全員が出資対象事業に関与する場合として政令で定める場合における当該出資者の権利

ロ 出資者がその出資又は拠出の額を超えて収益の配当又は出資対象事業に係る財産の分配を受けることがないことを内容とする当該出資者の権利(イに掲げる権利を除く。)

ハ 保険業法(平成7年法律第105号)第2条第1項に規定する保険業を行う者が保険者となる保険契約、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第十条第一項第十号に規定する事業を行う同法第四条に規定する組合と締結した共済契約、消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)第十条第二項に規定する共済事業を行う同法第四条に規定する組合と締結した共済契約、水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項第12号、第93条第1項第6号の二若しくは第100条の2第1項第1号に規定する事業を行う同法第2条に規定する組合と締結した共済契約、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の2第7項に規定する共済事業を行う同法第3条に規定する組合と締結した共済契約又は不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号)第2条第3項に規定する不動産特定共同事業契約(同条第9項に規定する特例事業者と締結したものを除く。)に基づく権利(イ及びロに掲げる権利を除く。)

ニ イからハまでに掲げるもののほか、当該権利を有価証券とみなさなくても公益又は出資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定める権利

六号 外国の法令に基づく権利であつて、前号に掲げる権利に類するもの

七号 特定電子記録債権及び前各号に掲げるもののほか、前項に規定する有価証券及び前各号に掲げる権利と同様の経済的性質を有することその他の事情を勘案し、有価証券とみなすことにより公益又は投資者の保護を確保することが必要かつ適当と認められるものとして政令で定める権利

(注3) 価格の安定性を実現するように設計された暗号資産(仮想通貨)のこと。裏付け資産がないため価格変動が激しく、決済手段としての活用が進んでいない暗号資産の普及を促し、実用性を高めるために設計された。英語表記はStablecoin。

価格を安定させる仕組みの違いから、ステーブルコインは主に4つの種類に分けられる。米ドルなどの法定通貨を担保にコインを発行し、その法定通貨との交換比率を固定する「法定通貨担保型」、特定の暗号資産を担保にコインを発行し、価格を連動させる「暗号資産担保型(仮想通貨担保型)」、金や原油などの商品(コモディティ)価格の値動きに連動させる「コモディティ型」、アルゴリズムによってコインの流通量を調整する「無担保型」がある。(野村証券:証券用語解説集から抜粋)

(注4)ステーブルコインとは別に、中央銀行が発行するデジタル通貨のCBDC(Central Bank Digital Currency)がある。ステーブルコインとCBDCの違いは、ステーブルコインが民間により開発、発行される金融サービスであるのに対し、CBDCは政府が法定通貨としての価値を保証して発行される点にある。(NTT DATA の解説(前編), 解説(後編)から一部抜粋)

なお、令和5年12月13日 財務省「CBDC(中央銀行デジタル通貨)に関する有識者会議 取りまとめ参照。

(注5) NFTとは「Non-Fungible Token(非代替性トークン)」の略称で、ブロックチェーン技術を使ってデジタルデータの所有権を明確にできる技術。

なお、解説では, ステーブルコインには法定通貨や別の仮想通貨などを担保にした「担保型」と、アルゴリズムによって価格を安定させる「無担保型」がある。

PWC 「NFTに関連する法規制と私法的な法律関係──ビジネスの発展に向けた検討」は (1)NFTに関連する法規制(2)私法的な法律関係(3)の概要解説がわが国では詳しい解説と思う。以下、一部、抜粋する。

NFT(Non-Fungible Token:非代替性トークン)と呼ばれるものがある。NFTはデジタルデータではあるものの、複製や改ざんが事実上不可能であり、かつ、他のデジタルデータと区別される固有の特徴を有するものである。従来のデジタルデータは技術的には複製が容易であったため唯一性(オリジナルであること)の確保が非常に困難であったが、NFT自体は唯一性の確保が可能ある。

(注6) 資金決済に関する法律の一部改正(第11条関係)のうち「2.仮想通貨交換業に係る制度整備」を以下、抜粋、引用する。

2.仮想通貨交換業に係る制度整備

(1)定義 「仮想通貨」の定義を定めることとする。 (資金決済に関する法律第2条関係)

(2)登録制の導入 ① 仮想通貨交換業(仮想通貨の売買又は他の仮想通貨との交換等を業として行うことをいう。)は、登録を受けた法人でなければ行ってはならないこととする。 (資金決済に関する法律第63条の2関係) ② 仮想通貨交換業者の登録手続、登録拒否要件等を定めることとする。(資金決済に関する法律第63条の3~第63条の7関係)

(3)業務に関する規定の整備 ① 仮想通貨交換業者は、情報の安全管理のために必要な措置を講じなければならないこととする。 (資金決済に関する法律第63条の8関係) ② 仮想通貨交換業者は、利用者への情報提供など利用者の保護を図り、業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならないこととする。(資金決済に関する法律第63条の10関係) ③ 仮想通貨交換業者は、利用者の財産を自己の財産と分別して管理し、その管理の状況について、定期に公認会計士又は監査法人の監査を受けなければならないこととする。 (資金決済に関する法律第63条の11関係) ④ 仮想通貨交換業者に関し、金融分野における裁判外紛争解決制度(いわ ゆる金融ADR制度)を設けることとし、紛争解決機関との間で契約を締結する措置等を講じなければならないこととする。資金決済に関する法律第63条の12、第99条~第101条関係)

(4)監督規定の整備 仮想通貨交換業者に関し、帳簿書類及び報告書の作成、公認会計士又は監査法人の監査報告書等を添付した当該報告書の提出、立入検査、業務改善命令等の監督規定を設けることとする。 (資金決済に関する法律第63条の13~第63条の19関係) (5)認定資金決済事業者協会に関する規定の整備 仮想通貨交換業者が設立した一般社団法人であって、仮想通貨交換業の適切な実施の確保を目的とすること等の要件に該当すると認められるものを、法令遵守のための会員に対する指導等を行う者として認定することができることとするなど、認定資金決済事業者協会に関する規定を設けることとする。 (資金決済に関する法律第87条、第88条、第90条~第92条、第97条関係)

(6)罰則 仮想通貨交換業者に関し、所要の罰則規定の整備を行うこととする。(資金決済に関する法律第107条~第109条、第112条~第117条関係)

(注7) 暗号資産にかかる法令等の金融庁の暗号資産交換事業者への解説サイト

(注8) コンバーチブル仮想通貨は、取引所で法定通貨と交換できる、または正当な形態の商取引と支払いに直接使用される暗号通貨である。これらの通貨は、物理的な存在がなく、政府によって発行されないという点で、ドルやユーロなどの国が支援する通貨とは主に異なる。むしろ、分散型ブロックチェーンネットワークで実行される。ビットコイン、エーテル(注9)、リップル(Ripple/XRP)は、変換可能な仮想通貨の例である。(Investopediaから抜粋、仮訳 )

(注9) エーテルは トランザクショントークン Ethereumネットワークでの運用を容易にする。Ethereumネットワークにリンクされているすべてのプログラムとサービスには、計算能力、機器、インターネット接続、およびメンテナンスが必要である。Ethereumは、ユーザーがネットワーク上で要求された操作を実行するためにネットワーク参加者に与える支払手段である。(Investopediaから抜粋、仮訳 )

*****************************************************************::

Copyright © 2006-2024 芦田勝(Masaru Ashida).All Rights Reserved.You may reproduce materials available at this site for your own personal use and for non-commercial distribution.

コメント

コメントを投稿