7月8日、筆者の手元にこれまでも紹介してきた米国連邦最高裁判所の判例解説サイト「SCOTUS」から7月6日付け判決「ロボ・コール禁止に係る憲法修正第一をめぐるバー連邦司法長官対アメリカン政治コンサルタント協会事件」の解説レポート が届いた。

そのまま引用してもよかったが、今回は各種解説の中からあえて米国ロー・ファームの解説で比較的詳しいものとして「Womble Bond Dickinson (US) LLP (筆者注1)のレポートを引用、仮訳する。

なお、本ブログの執筆に関して調べている間に米国人権擁護NPO団体である“EPIC”の解説記事にあたった。ななめ読みしたが、内容的にはEPICのレポートだけあって法的レポートとしては完成度が高い。またEPICは3月2日、第4巡回区控訴裁所判決について最高裁判所が上訴を受理したので裁判記録を移送しなさいと下位裁判所に命令する移送命令(writ of certiorari)に対するEPICの法廷助言者(事件の当事者ではない第三者)の意見陳述(Amicus Brief)(筆者注1-2)を提出している。

また、EPICは本裁判やTCPA に関する詳しい解説記事を公表している。

本判決につき関心がある向きは、この両者を精読されたい。

1. Womble Bond Dickinson (US) LLPのレポート「Supreme Court Strikes Down Government-Backed Debt Exception; TCPA Stands」の概要

以下で主要部を抜粋、仮訳した(著者はデビッド・カーター(David Carter)、アーテイン・ベェテラ(Artin Betpera)、アーネスト・メンディータ(Ernesto Mendieta)の3氏。

David Carter氏

Artin Betpera氏

Ernesto Mendieta氏

しかし、判決の正確性を期すうえで前記「SCOTUS Blog」などで確認せざるを得ない点、わが国の契約法では一般的でない米国契約法の法理等が出てくるため、筆者の責任で該当条文も含め適宜補足、解説を加えた。

【本文】

7月6日、連邦最高裁判所は「バー連邦司法長官対アメリカン政治コンサルタント協会事件」の判決を下した。この裁判は我々が知っているように政治コンサルタント団体が自動ダイヤル通話の全面的な禁止を定める「1991年電話消費者保護法(Telephone Consumer Protection Act of 1991:47 U.S.C. § 227 (以下「TCPA」という) (筆者注2)自体を合衆国憲法修正第一にもとづき違憲として、その機能を終わらせようとしたものである。連邦最高裁判所は、政府の債務取り立てに係るロボ・コールの例外規定法やTCPAの該当規定に関し狭い例外適用を打ち破った。

最高裁判所は、適切な同意を欠く携帯電話への自動ダイヤル通話の全面的な禁止を支持したが、それは政治的なスピーチよりも商業的なスピーチを支持することによって合衆国憲法修正第一に違反するので、連邦政府の支援を受けた債務を収集するために行われた自動呼び出しの禁止の例外は無効である点を明らかにした。

今回の判決のかかる複数の最高裁の各判事の意見書面で、キャバノー(Kavanaugh)判事は「アメリカ人は多くのことに情熱的に反対している。しかし、彼らは主にロボ・コールに対する軽蔑の中では団結している」と述べた。この判決では、最高裁判所はオート・ダイヤラー(ロボ・コール)禁止を全面的に排除する努力を行おうとする原告の申立てについては却下し、一般的にみたTCPAの現状のオート・ダイヤラー禁止原則を維持した。

(1)本裁判の背景と立法の経緯

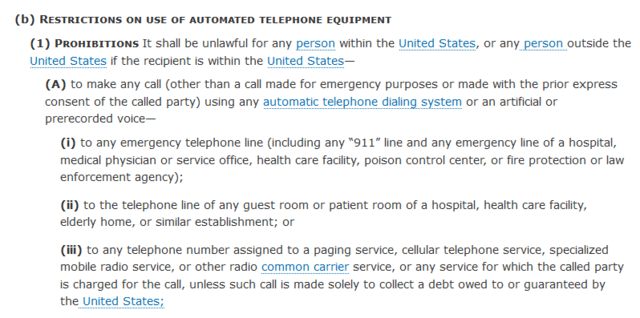

1991年に制定されたTCPAの47 U.S.C. §227(b)(1)(A)(iii) (筆者注2)は、事前の書面による同意がない場合、自動電話ダイヤルシステムまたは人工または録音済みの音声を使用して、電話をかけたりテキスト・メッセージを携帯電話番号に送信したりすることを禁止している。

しかし、2015年、連邦議会は「超党派予算法(Bipartisan Budget Act)」を制定し、「米国が負った債務または保証された債務を回収するためだけに行われる自動ダイヤルでの呼び出しに対するこのTCPA禁止の例外を含むこととなった。当時、この適用免除により10年間で政府を1億2000万ドル節約すると見積もられていた。

2016年、アメリカ政治コンサルタント協会や様々な政治団体は、TCPAの自動電話ダイヤルの禁止は合衆国憲法修正第一(連邦議会は以下の立法をなし得ない。国教を規定すること、信教の自由を禁止すること、言論あるいは出版の自由を制限すること、国民が平穏に集会する権利や苦痛の救済を政府に請願することを制限すること)に違反する言論に対する内容に基づく制限であると主張し、コア政治的なスピーチをこえる債権回収呼び出しについて適用例外の違法性を主張し、北カロライナ州東地区連邦地方裁判所に対し、連邦司法長官とTCPAの運営責任機関であるFCC(連邦通信委員会)を訴えた。

この連邦地方裁判所は、コンテンツに基づく言論差別であるため、TCPAの禁止免除につき厳格な精査が適用されることを原告と合意した。しかし、同裁判所は、免除は説得力のある政府の利益に役立つように狭く調整され、したがって厳格な精査を生き延びたと判決で述べた。

これに対し、原告は控訴し、第4巡回区連邦控訴裁判所は、政府債務の免除は内容に基づいた厳格な監視を適用すべきとする地裁判決に同意した。 しかし今回、連邦最高裁裁判所は「超党派予算法(Bipartisan Budget Act)」の政府債務を例外免除は憲法修正第一に違反すると説示した。

第4巡回区連邦控訴裁判所は、政府債務免除規定が「致命的過小包摂(fatally underinclusive)」(筆者注3)であると判断し、従来の「分離可能性の原則(severability principles)」(筆者注4)を適用して、自動電話ダイヤルの使用禁止をすべて無効にする代わりに、免除適用のみを無効化すると法解釈の切断することを選択した。

つまり、「TCPAの自動通話ダイヤリング制限に対する政府債務の例外が修正第一に違反するかどうか、および憲法違反に対する適切な救済策が例外を法の残りの部分から切り離すことが可能であるかどうか」を判断したのである。

(2 )最高裁判決の法解釈の解析

まず、憲法分析に適用される精査を決定する際に、ブレット・キャバノー判事は第4巡回区控訴裁判所の決定に同意し、政府債務の例外を含むロボ・コールの制限はあくまで「内容」に基づいており、裁判所の判例の下では厳格な精査の対象であったと述べた。今回の最高裁判決は法律は自動電話ダイヤリング者が特定のトピックについて話しているかどうかに焦点を当てているため、ロボ・コール禁止の例外とする判断はあくまで内容ベースであるとする意見であった。

その高水準の下で、最高裁判所は、政府債務を徴収している政府債務例外に対する政府の正当性は価値のある目標であるが、「政治献金、慈善募金、問題擁護、商業広告などのロボ・コール呼び出しの他の重要なカテゴリーとの差別化を十分に正当化しえない」と主張した。

2015年の政府債務例外法(超党派予算法(Bipartisan Budget Act)」)は、オート・ダイヤラー禁止に違憲の例外を作成したと結論付け、その後、最高裁の意見は、適切な救済が1991年のロボ・コール制限全体を無効にすることなのか、それとも2015年の政府債務例外法を無効にして断ち切るのかを分析した。

第一に、最高裁判所の判例法は強い可分性推定(presumption of severability)を示したと判決は認めている。この可分性の推定は、「裁判所が司法政策決定や事実上の司法法を回避して、法令の残りの部分をどれだけ無効にすべきかを決定することを可能にする実行可能な解決策を提供する」。本事件で一般的な例外原則の適用に関し、最高裁判所は、1934年通信法(TCPAの旧法)には、合衆国現行法律集タイトル第47編§227のロボ・コール制限および政府債務例外を含む条項をカバーする明示的な可分条項(筆者注5)が含まれていることを認めた。

さらに、政府債務の例外規定は2015年法(超党派予算法(Bipartisan Budget Act))で制定され、ロボ・コール制限に違憲の差別的例外が追加された。したがって、今回、最高裁判所は、「可分(分離)条項条文は、違憲の政府債務例外規定を公平にカバーし、我々はそれを断ち切る必要がある」と結論付けた。

また、分離に関し、最高裁判所は残りの法律が独立して機能することができ、したがって法律として完全に機能するかどうかを分析しなければならない。この意見は、「ロボ・コール制限の残りの部分は独立して機能し、2015年に政府債務の例外が追加される前の20年以上、法律として完全に機能した」と確認した。

最高裁判所は、通信法の分離可能性条項の本文がここで適用されなかったとしても、分離可能性の推定は裁判所が残りの法令から2015年政府債務の例外法を分離することを要求すると結論付けた。

キャバノー判事の複数の意見に、ジョン・ロバーツ裁判長とサミュエル・アリトー判事が完全に加わった。ソニア・ソトマヨール判事も判決に同意した。一方、スチーブン・ブライヤー判事、ルース・ベイダー・ギンズバーグ判事、およびエレナ・ケイガン裁判官は、政府が支援する債務の例外を厳格な精査ではなく中間審査のもとで見直せるはずであり、したがって、修正第一に違反していないと述べた。それにもかかわらず、これらの判事は、複数の相反する結論に照らした適切な救済策は、TCPA全体を打倒するのではなく、例外を断つことであることに同意した。したがって、9人の裁判官のうち7人は、政府が支援する債務の例外がTCPAの自動ダイヤラー制限の全体を排除する理由を提供しないことには同意した。一方、ニール・ゴーサッチ判事とクレランス・トーマス判事は、TCPAが憲法修正第一に違反し、政府が支援する債務の例外を解消することを拒否したため、自動ダイヤラーの使用に関するTCPAの制限を無効にすべきと結論付けた。

(3) 本判決の意味合い・類似裁判との関係(implications)

最高裁判所からの本判決につきTCPAの将来にとって何を意味する可能性があるかについて、多くの誇大宣伝があった。代わりに、最高裁判所は狭義に調整された決定を採用し、おそらくその決定がTCPAによって課された制限を支持し続ける世論の大きな重みに反しないことを確実にした。

したがって、ほとんどのTCPA訴訟は、今回の最高裁判所の意見によって直接影響を受けることはない。 ただし、企業が電話やテキスト・メッセージを送信して政府が支援する債務を徴収する場合は、自動電話ダイヤルシステムを利用する前に、適切なレベルの同意を得ていることを再度確認する必要がある。

最高裁判所の意見は最終的に現状を維持したが、他方、制定法上のATDS(automatic telephone dialing system” の定義の解釈に直接に関係する「デュグイド対Facebook事件(Duguid v. Facebook控訴裁判所判決)」に対する上訴請求(petition for certiorari)は係属中である。

これが 認められれば、特にバー司法長官の結果を考えると、デュグイド事件ははるかに大きな影響を与える可能性がある。 可分条項に取り組む際、カバノー裁判官は、「今日、正確な法定文書に基づいて裁判にかけ、その結果、可分条項または非可分離条項の文章に近づく」と述べた。 デュグイドの上訴が認められた場合にも同じアプローチが適用されると、裁判所に信頼できるテキスト専門家が複数存在することにより、裁判所がATDSの定義を解釈する際にTextualism(文言主義/文理主義/原文主義/法文尊重主義)により「近づく」か、または第9巡回区控訴裁判所に判決の書き直しを命じるなど大きく影響を受ける可能性がある。

***********************************************************:

(筆者注1) Womble Bond Dickinson (US) LLPの発行ブログ” TCPA Defence Force”にsubscribeしているが、なかなか興味深い記事が多い。

(筆者注1-2) 第4巡回区控訴裁所判決について、最高裁判所が上訴を受理したので裁判記録を移送しなさいと下位裁判所に命令する移送命令(writ of certiorari)に対するEPICの意見陳述(Amicus Brief)の原本

「No. 19-631 IN THEWILLIAM P.BARR,ATTORNEY GENERAL;FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION,Petitioners,v.AMERICAN ASSOCIATION OF POLITICAL CONSULTANTS,INC.,ET AL.,Respondents.On Writ of Certiorari to The U.S. Court of Appeals For the FourthCircuitBRIEF OF AMICICURIAEELECTRONIC PRIVACY INFORMATION CENTER (EPIC)AND TWENTY-NINETECHNICALEXPERTS AND LEGAL SCHOLARSIN SUPPORT OF PETITIONERS」(全37頁)

その結論部分を仮訳する。

結論 「上述した理由により、amici EPICらは、連邦最高裁判所に、TCPAの自動ダイヤラーの禁止規定が合憲であると認定し、その代わりに、第4巡回区連邦控訴裁判所の決定を覆すか、または政府債務例外措置に貢献(server)できる施策をとるよう要請する」

(筆者注2) 裁判で問題となったTCPAの条文は“47 U.S. Code 227 (b)(1)(A)(ⅲ)”である(コーネル大学のサイトで索引する際、「Title 47. Ch5.PartⅠ.Section227」で引くことになる。ちなみに、該当箇所を以下にあげる。

(筆者注3) 一般的にわが国で閲覧可の憲法解釈における「過小包摂立法問題」の論文は比較的少ない。

「過小包摂」立法論とは、法益を侵害する別のルートがあり、真に目的を達成するためには規制手段のみでは不十分である、という場合には、関連性を欠くすなわち憲法違反な立法と解される法理である。ここでは深く論じないが、この論理を極論するときわめて政治的な憲法判断が出てくる危険性を感じる。

代表的なものを以下、挙げる。

*山﨑 皓介「多様化・弾力化する違憲判断の法的構成 : 過小包摂立法を端緒として」(北海道大学:博士論文 )

*金原宏明「過小包摂な規制と厳格審査の基準の下での目的審査のあり方についてEMA事件判決におけるスカリア裁判官法廷意見を素材として一」(關西大學法學論集 65巻3 号 PP. 869-908)

*Nob’s Blog 大学の憲法の先生の執筆ブログ「暴力的ゲーム規制は違憲(アメリカ)」

平易な解説文であり、あえて一部を抜粋する。

表現の自由の保障は、国の成り立ちにかかわる基本的な原理。どこまで基本原理に忠実であるかが、国の骨格を鍛え上げ、国の統治への信頼を勝ち取る。合衆国最高裁の本年6月27日の判決は、国の基本原理に対する同裁判所の強い姿勢を示した。

この判決を書いたスカリア裁判官は,古い判決を引きながら,ビデオゲームも表現の自由の保障を受けるという。

表現の自由は,主として,公的な問題に関する対話を保障するものであると述べつつ,「政治的プロパガンダは、ドラマを通じて知れ渡る」「ある人にとって娯楽にすぎないものも、他の人には政治的な立場を指し示す」 と述べて,政治的表現とエンターティンメントとの峻別を否定した。

スカリア裁判官が、表現の自由の基本原理と言っているのは,内容(メッセージ、アイディア、主題、内容)を理由として表現を制約する権限を政府はもたないという原理だ(内容規制の原則的禁止)。表現の内容の是非を判断するのは政府ではなく、それを受け取る個人である(リベラリズムの神髄)。ただ、わいせつ表現や犯罪の煽動など、長らく表現内容による規制が肯定されているごく限られた例外はある。

・・・・

もし、立法者が、本気で、暴力的な表現が未成年者の健全な成長を害すると考えるのだとすれば,他の同様なメディアも規制されていなければならない。映画やアニメも含まれるはずである。暴力的ゲームだけを規制するのは、立法者が、実は未成年者のことを考えているのではなく、特定の話者や見解だけを排除したいのではないかという重大な疑問を提起するとスカリア裁判官は述べている。(過小包摂=ゆがんだ規制の動機)

(筆者注4) ベリーベスト法律事務所の「Severability Clause(可分性条項)」から一部抜粋する。

「本契約のいずれかの条項が無効とされても、他の条項には影響を及ぼさない」として、契約書の一つの条項の無効により契約全体が無効とされてしまうことを防ぐものです。短い文例としては、例えば以下のように書かれます。

“In case any provision in this Agreement shall be held invalid, illegal or unenforceable, the validity, legality,

and enforceability of the remaining provisions shall not in any way be affected or impaired thereby.

Severability Clauseが置かれる理由は?

① 契約締結後の法令や判例の変更

② 契約が無効となっても存続すべき条項の存在

③ 各国・地域の法令や判例の相違

(以下略す)

(筆者注5) 筆者なりに1934年通信法の可分条項の存在、内容を調べた。以下のとおりである。

SEC. 708. [47 U.S.C. 608] SEPARABILITY CLAUSE

If any provision of this Act or the application thereof to any person or circumstance is held invalid, the remainder of the Act and the application of such provision to other persons or circumstances shall not be affected thereby.

**************************************************

【DONATE(ご寄付)のお願い】

本ブログの継続維持のため読者各位のご協力をお願いいたします。特に寄付いただいた方で希望される方があれば、今後公開する筆者のメールアドレス宛にご連絡いただければ個別に対応することも検討中でございます。

◆みずほ銀行 船橋支店(店番号 282)

◆普通預金 1631308

◆アシダ マサル

◆メールアドレス:mashida9.jp@gmail.com

【本ブログのブログとしての特性】

1.100%原データに基づく翻訳と内容に即した権威にこだわらない正確な訳語づくり。

2.本ブログで取り下げてきたテーマ、内容はすべて電子書籍も含め公表時から即内容の陳腐化が始まるものである。筆者は本ブログの閲覧されるテーマを毎日フォローしているが、10年以上前のブログの閲覧も毎日発生している。

このため、その内容のチェックを含め完全なリンクのチェック、確保に努めてきた。

3.上記2.のメンテナンス作業につき従来から約4人態勢で当たってきた。すなわち、海外の主要メディア、主要大学(ロースクールを含む)および関係機関、シンクタンク、主要国の国家機関(連邦、州など)、EU機関や加盟国の国家機関、情報保護監督機関、消費者保護機関、大手ローファーム、サイバーセキュリテイ機関、人権擁護団体等を毎日仕分け後、翻訳分担などを行い、最終的にアップ時に責任者が最終チェックする作業過程を毎日行ってきた。

このような経験を踏まえデータの入手日から最短で1~2日以内にアップすることが可能となった。

なお、海外のメディアを読まれている読者は気がつかれていると思うが、特に米国メディアは大多数が有料読者以外に情報を出さず、それに依存するわが国メデイアの情報の内容の薄さが気になる。

本ブログは、上記のように公的機関等から直接受信による取材→解析・補足作業→リンク・翻訳作業→ブログの公開(著作権問題もクリアー)が行える「わが国の唯一の海外情報専門ブログ」を目指す。

4.他にない本ブログの特性:すべて直接、登録先機関などからデータを受信し、その解析を踏まえ掲載の採否などを行ってきた。また法令などの引用にあたっては必ずリンクを張るなど精度の高い正確な内容の確保に努めた。

その結果として、閲覧者は海外に勤務したり居住する日本人からも期待されており、一方、これらのブログの内容につき著作権等の観点から注文が付いたことは約15年間の経験から見て皆無であった。この点は今後とも継続させたい。

他方、原データの文法ミス、ミススペリングなどを指摘して感謝されることも多々あった。

5.内外の読者数、閲覧画面数の急増に伴うブログ数の拡大を図りたい。特に寄付いただいた方で希望される方があれば今後公開する筆者のメールアドレス宛にご連絡いただければ個別に対応することも検討中である。

【有料会員制の検討】

関係者のアドバイスも受け会員制の比較検討を行っている。移行後はこれまでの全データを移管する予定であるが、まとまるまでは読者の支援に期待したい。

Civilian Watchdog in Japan & Financial and Social System of Information Security 代表

******************************************************************************************************************************::

Copyright © 2006-2021 芦田勝(Masaru Ashida).All rights reserved. You may display or print the content for your use only. You may not sell publish, distribute, re-transmit or otherwise provide access to the content of this document.

コメント

コメントを投稿