Last Updated: March 3,2021

わが国の優先者への新型インフルエンザ・ワクチン接種が11月から始まり、一部では死亡事例の報告が聞かれるが(11月20日現在の厚生労働省の発表では13例)、前倒しスケジュールも発表されるなど、具体的な対応は進んでいる。

一方、海外も同様に優先者への接種が進んでいるとされるものの、カナダでは11月20日に世界的に見ても最大手のワクチン・メーカーであるグラクソ・スミス・クライン(GlaxoSmithKleine;GSK)が製造した新型インフルエンザ・ワクチン“Pandemrix TM”について同社から「アナフィラキシー反応(anaphylactic reactions)」(筆者注1)のリスクに鑑みて各州の保健機関への接種の中止要請およびカナダ国内での同社のワクチンの回収が行われている旨のニュースが報道された。

わが国のメディアではその内容についてあまり詳細には報道されていないため、来年に入ってのわが国の輸入ワクチン接種開始にかけての不安感もあり、改めてカナダ連邦や各州の保健機関の対応状況について正確と思われる情報を集めてみた。(筆者注2)

この接種の緊急中断要請についてカナダ政府の保健機関サイトでは特段具体的に報じていない。また、保健機関というより公安機関であるカナダ公共安全省(Public Safety Canada)サイトで見てもワクチンの適格性・接種拡大計画が順調に進んでいる旨の情報が中心である。

しかし、一方ではカナダ国内の疫学関係者が10月21日の連邦保健省が発表したGSK製“Arepanrix”の販売承認に関する暫定決定は拙速であると指摘するなど(カナダの承認の前提となった治験結果はベルギーで行った結果に基づくものである)、また州保健当局の対処にも混乱があるようである。

世界的に見て、ワクチンの安全性はWHOの世界的接種状況や重度の副作用(side effect)に関する報告にもかかわらず、引続き世界中で強い関心事項となっていることも事実である。また、欧州連合の分権化機関である欧州医薬品庁(European Medicines Agency)は、11月20日に接種拡大勧告を再度行っている。

世界的なパンデミックの中でH1N1ワクチン接種に係る緊急承認に伴うリスクは過去の臨床試験の経験を超えるものであり、承認緊急承認措置を行うのはカナダだけでなくわが国も同様(特例承認)である。

その意味で、改めて厚生労働省のワクチン専門サイト「 新型インフルエンザワクチンQ&A」「7.海外産ワクチンについて」の説明を読んだ。しかし、今のところそのリスクについては情報収集に努め、Q&Aの改訂は改めて行うといった説明があるのみである。

いずれにしても国民への不安に応えられるワクチン接種に関する情報開示体制が緊急の課題であろう。

1.カナダの「2009H1N1ワクチン」の承認状況 やワクチン緊急回収の対応状況

(1) 「2009H1N1ワクチン」の承認状況

カナダ連邦公衆衛生庁(Public Health Agency of Canada:PHAC)は、11月13日にGSK製造の免疫補助材使用(アジュバンテ)ワクチンの①“Arepanrix”と②非使用ワクチンの2種を承認するとともに、妊婦への早期接種を実施するためオーストリアの③「CSLバイオセラピー社」製“Panvax H1N1”の使用を承認した旨発表した。(筆者注3) (筆者注4)

(2)ワクチン接種開始後の副作用報告とGSKのワクチン回収(筆者注4-2)

①GSKからカナダの各州の衛生当局に対し発せられた回収通知の内容は次のようなものであった。

「GSKはカナダへ出荷した10月分のワクチン(October batch)の接種時に、重大かつ即時的アナフラキシー反応が見られた。同反応は通常10万回の接種で1回なのであるが今回は2万回に1回見られたためその調査のため回収要請を行う。」

なお、メディア記事によるとアナフラキシー反応は短期的なもので患者は全員回復したとある。

②州別の対応は記事によると次のとおりである。

・マニトバ州:GSKからの警告前にワクチンの接種が終了しており、未使用回収済ワクチンは出荷63,000投与分のうち地方の保健所にあった630であった。

・オンタリオ州:1,500投与分を保有する保健当局は接種を開始しておらず、調査結果が明らかになるまで接種は棚上げとする。

・アルバータ州:同州の保健当局はワクチン配布を中止したが同州においてアレルギー反応の報告は行われていない。

2.カナダにおけるワクチン接種によるアレルギー反応の具体例

以下の情報はあくまで医療専門メディア情報であるが参考にはなろう。

なお、連邦公衆衛生庁の主席管理官であるデビッド・バトラー・ジョーンズ博士はカナダ国民向けのワクチン660万回投与分を準備しているが、現時点の重大な副作用報告は36件であると述べている。

(1)アレルギー反応の大部分はワクチン接種時の数分間に始まる。

(2)吐き気(nausea)、ひりひりする痛み(soreness)、頭痛(headaches)、発熱(fever)など温和な副作用が見られた(これらは季節性インフルエンザ・ワクチンでも見られる)。

(3)これらの症状を訴えた患者は、直ちに接種場所に待機していた医療関係者により処置された。なお、ワクチン接種後1人が死亡したと信じられているケースについてバトラー博士は死亡は最終的にワクチン接種によるものと関連づけられない点を強調している。

3.“Pandemrix”の特性とワクチン承認のあり方

メデイアの記事から簡単に紹介する。

(1) “Pandemrix”は不活性化したウイルス・ワクチン種(A/California/7/2009(H1N1)v-like strain(X-179A))を一部含む。

(2) “Pandemrix”は1投与量ごとに肩の筋肉の注射される。2回目の投与は少なくとも3週間後に行われ、2回目の接種は6か月から9歳以下の子供に投与される。

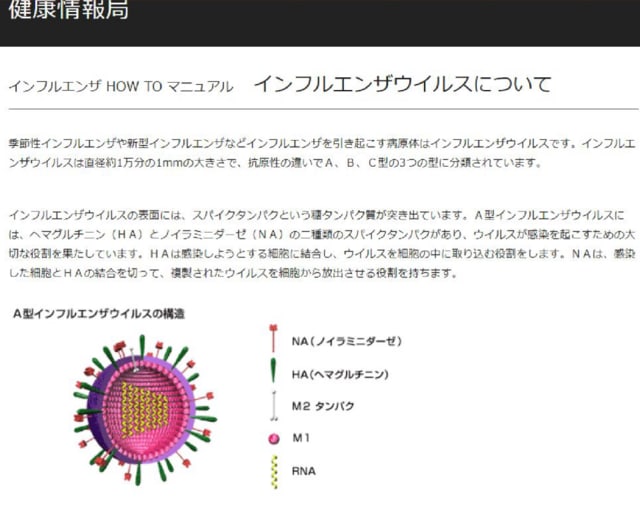

(3) “Pandemrix”は現在のパンデミックを引き起こしている“A(H1N1)v”ウイルスのヘマグルチニン(赤血球凝集素(haemagglutinins):表面タンパク) (筆者注5)を極少量含んでいる。しかし、はじめに不活性化されているので症状を引き起こさない。

(4) “Pandemrix”接種で最も共通的(10回の投与で1回程度見られる)に見られる副作用は次のようなものである。

副作用:頭痛、関節痛(arthralgia)、筋肉痛(myalgia)

反応:硬化(hardening)、膨張(swelling)、痛み、赤らむ(redness)、熱やだるさ

(5)欧州委員会(EMEA)は、2008年5月20日にH5N1ワクチンとしてGSKの“Pandemrix”を承認したもので、その後2009年9月29日にH1N1ワクチンとして承認したものである。

最後に筆者はまったくの門外漢であるが、カナダ保健省自身が“Arepanrix”の暫定承認決定書において同ワクチンをH1N1パンデミック開始以前の段階で開発された試作品(prototype)または“mock”(模擬)vaccineと説明している。

「H5N1ウイルス」と「H1N1ウイルス」の疫学的に見た相違はよく分からないが、少なくとも将来「人」使った実験台といわれないようメーカーだけでなく内外の規制当局の慎重な取組みを期待する。

********************************************************************************************************

(筆者注1) 「アナフィラキシー」はⅠ 型アレルギーに分類される全身性疾患であり,時に生命を脅かすようなショック状態(アナフィラキシーショック)に陥ることがある。(川崎医療福祉大学「川崎医療福祉学会誌」vol.17、No.1 2007 71頁以下から引用)

(筆者注2) 筆者自身疫学専門家ではないため輸入ワクチンの安全性について関係者のブログを参考までに調べた。輸入ワクチンでも免疫補助材使用のものと使用しないもの、さらに製造メーカー、国により免疫補助材を認めない国(米国)等について平易に説明されている「Sasayama’s Weblog」は参考になった。特に主要国で複数のワクチン開発の方法を採用している米国等の取組みの違いなどが明確に理解できた。

(筆者注3) 連邦保健省(Health of Canada)は、2009年10月21日に「食品・医薬品法(Food and Drug Act)」30.1条に基づき“Arepanrix”(AS03-Ajuvanted H1N1 Pandemic Influenza Vaccine)の暫定承認命令(Interim Order)を発した。その通知決定書では、今回の承認は緊急的な対処目的で限定的治験に基づくもので、同省は販売開始後においても同省および公衆衛生庁はワクチンの品質、非臨床・臨床データに基づく継続的モニタリングを行うと明記している。

なお、PHACサイトではH1N1ワクチンの承認発表とあわせ、従来から指摘されているワクチンの安定化・保存材である水銀物質「チロメサール(thimerosal)」の健康上の問題指摘に対する説明や安全性や効果等に関する解説を行っている。しかし「チロメサール」とワクチンとの関係については横浜市衛生研究所が専門的な視点で次のとおり解説している。「チメロサール( thimerosal )は、殺菌作用のある水銀化合物で、以前はワクチンに保存剤として、よく添加されていました。しかし、最近では、日本でも、チメロサール( thimerosal )を添加しないワクチンや、チメロサール( thimerosal )を減量したワクチンが増え、チメロサール( thimerosal )をワクチンの保存剤としてできるだけ添加しない方向にあります。」

このような説明を読むにつけ、輸入ワクチンのリスク問題は解決していないように思う。

(筆者注4) EU加盟国におけるワクチン市販後の監視体制とはいかなるものであろうか。専門家の解説を探してみた。

「英国では、MHRAのVRMMが国内の集計を実施:①ワクチン・メーカーからの情報、②臨床医が発行するイエローカード(予防接種証明書)を用いる。ドイツではPEIのpharmacovigilance部門が、全国の臨床医とワクチン・メーカーからの情報をon lineで収集。メーカーからのものが大部分で10~15%が臨床医から入手。

これらEU各国の情報がEMEAに集められ、相互にデータの把握が可能。一部のデータはインターネット上で公開されている。

一方、わが国ではメーカーの副作用情報は「独立行政法人医薬品医療機器総合機構健康被害救済部」、臨床医情報は「厚労省医薬食品局総務課医薬品副作用被害対策室」ということでその情報統合化が課題である」と説明している。(富山県衛生研究所 倉田毅:2008年12月5日に筆者が一部加筆)

なお、英国のイエローカード制度(正確には「イエローカード副作用報告システム(Yellow Card Scheme)」)についてはアポネット研究会が詳しく解説している。わが国でもサリドマイド事件等多くの薬害被害問題が起きているのであるが、国民の理解向上策をいまだに模索しているのが現状である。

(筆者注4-2) COID-19の関係で改めて2009年H1N1パンデミック問題を振りかえるべく当時のデータにリンクを張るべく調べなおした。しかし、この分野の門外漢である筆者にとっては約10年前のデータを探し当てるむずかしさをつくづく感じた。しかし、その中で筆者が見出したデータとして”ARCHIVED - Lessons Learned Review: Public Health Agency of Canada and Health Canada Response to the 2009 H1N1 Pandemic”があった。このサイトの注意書きにはカナダ政府はこの資料はアーカイブしたものでその内容は今後更新しないとある、あくまで調査や参照に使用されたいとある。

(筆者注5)ワクチン効果と「 ヘマグルチニン」についてはわが国でも多くの解説があり参照されたい。筆者は愛知県薬剤師会のサイトを読んでよく理解できた。なお、現在このサイト解説はないが、大幸薬品サイトで分かりやすく解説されていた。

〔参照URL〕

http://www.phac-aspc.gc.ca/alert-alerte/h1n1/vacc/rec-h1n1-eng.php

http://www.dancewithshadows.com/pillscribe/glaxosmithkline-recalls-a-lot-of-h1n1-vaccine-pandemrix-from-canada-due-to-side-effects/

http://www.who.int/csr/disease/swineflu/notes/briefing_20091119/en/index.html

http://www.who.int/csr/disease/swineflu/notes/briefing_20091119/en/index.html

*******************************************************************************************

Copyright © 2006-2010 芦田勝(Masaru Ashida).All Rights Reserved.No reduction or republication without permission.

コメント

コメントを投稿