Last Updated: April 30,2024

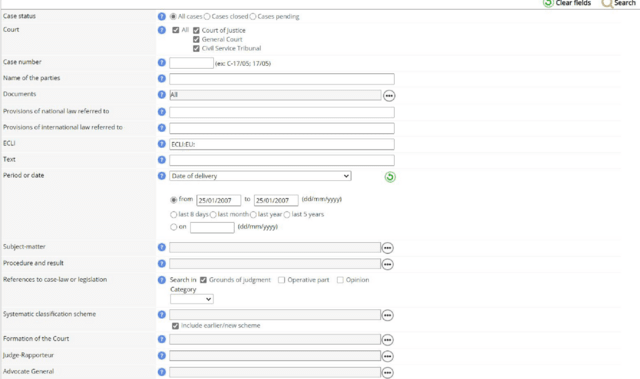

筆者は、今回の更新にあたり、14年前の欧州司法裁判の判決(Judgment)およびOpinionに行けつけるか極めて不安であった。(筆者注2)参照。

しかし、今回、実際に検索してみると、ごく簡単であった。その手順を追って後段補追で解説する。筆者の調査能力の腕もこの14年間で向上したのか。

1月24日に欧州委員会は発電所等で送電量を調整する主要システムであるガス絶縁開閉装置(Gas insulated switchgear:GIS)にかかる重電機メーカーによる国際カルテルに関与したとしてドイツのEU圏内の大手重電メーカーであるシーメンスAG(筆者注1)やわが国の三菱電機、東芝等合計10社に対し、総額7億50,712,500ユーロ(約1,200億円)の課徴金を科す旨発表した。このニュース自体すでに新聞等各紙で報道されていとおりである。

また、これに比べ一部のマスコミにしか載らなかったようであるが、欧州司法裁判所の判決は2007年1月25日に新日本製鉄、住友金属や欧州の企業計4社からの国際カルテル行為に関する上告を退けている。原告は欧州委員会である(筆者注2)

これらの背景にあるEU自体の独禁法運用強化、エネルギー政策、環境問題等に関する大きな動きについて、わが国のメデイアはほとんど触れていない。

本ブログでは、①国際化が進むわが国企業が真摯に取組む必要があるEUのエネルギー政策とカルテル規制の実情を正しく認識する、②日本企業に対する処分について単なる感情論ですまされない国際カルテル問題の背景にある諸問題について解説する、③今回は対象とならなかった「損害賠償請求」制度やシーメンスが予定している欧州司法裁判所(筆者注3)への不服申立てを提訴する場合の手続き、④2013年12月19日、欧州司法裁判所は、ガス絶縁開閉装置市場におけるカルテルに関するシーメンス、三菱、東芝の控訴を棄却、シーメンスに課せられた3億9,656万ユーロの罰金と、三菱と東芝がカルテルに参加したという認定はこうして確定した、最後に④EU競争法の改正などへの取組課題について簡単に言及する。

また、欧州委員会はこれら企業が16年間(1988年から2004年)公益事業会社や消費者を騙し続けてきたと指摘している(下記の通り1988年時点からの詳細な合意文書の存在をも確認している)。事実関係は、これから一層明らかにされるであろうが、一方これら企業は各国内における消費者や企業から民事的な責任を問われる損害賠償請求問題も残されており、いずれにしてもわが国の監督行政機関である経済産業省や公正取引委員会等の具体的かつ国際的な取組みを期待したい。

なお、同委員会の競争政策担当委員ネリー・クルース(Neelie Kroes)氏は、2006年3月に日本を来訪しており、3月7日の日本記者クラブでの記者会見の中でわが国の独禁法改正問題に言及したほか、5.で触れるEUのガス・電気市場の機能不全問題に言及している。

Neelie Kroes 氏

と言うことは、公正取引委員会はすでにこの時点で日本企業への今回の課徴金問題について何らかの情報を得ていたということも考えられる。(筆者注4)

1.課徴金決定の内容とLeniency Policy(制裁措置減免制度)の適用

各社別の制裁金の金額は新聞にあるとおりである。なお、本来処分の対象になるのは11社であったが、スイスABB1社は欧州委員会の調査に協力した場合に適用される「1996年Leniency Policy(寛大な措置方針)」に基づき100%制裁金(215,156,250ユーロ(約335億6,400万円))が減額された。ABBの課徴金額は、本来であればシーメンスに次ぐものである。EUの資料によると1996年以来80社以上がLeniency Policyの適用を申し出ているが、過去において100%免責を得た企業は3社のみであり、また一部減免が2社と言うことからみても、今回のABBの委員会への協力的対応が注目されよう。(筆者注5)

2.欧州委員会による査察・調査結果の内容

同委員会によると、2004年前記ABBが提供したカルテル合意内容の詳細などの資料を抜き打ち査察により入手し、約25,000頁に亘るカルテル期間中の証拠文書を押収した。その内容は次のとおりである。

(1)カルテルのメンバーであるEUのGISの大手供給業者は、少なくとも書面による合意を行った1988年から相互にGISの入札応募情報を交換し、かつメンバー各社の割当カルテル(cartel quotas)に従いメンバーのプロジェクト参加を保証すべく入札の調整を行った。その代わりとして、これらカルテル・メンバーは各自の最低入札価格に合意している。同メンバーは日本のGIS企業が欧州内でのGISの販売を行わず、一方で欧州の企業が日本国内で販売しないことにつき合意している。

欧州における入札募集において通常カルテル・ルールに従い割り当てられ、また欧州のプロジェクトに関する母国以外での入札成功は世界的な割当カルテルにおいて重要視された。このように日本企業は欧州におけるGIS市場でほとんどといってよいほど入札していないのに拘らず課徴金が科されたのは、これら自粛合意に基づきEU市場における競争が制限されことに直接寄与したことがその理由である。

(2)カルテル・メンバー企業は、経営者クラスが定期的に会合を開き戦略的な問題を論議し、またその下のレベルでは入札の対象となる計画の割当、本来の競争入札による影響を避けるため、当初から入札の成功を期待しない「偽」の入札を準備した。

(3)カルテル・メンバーは相互の通信内容の機密性を確保するため精巧な手段をとった。「コード・ネーム」が当該企業間、個人間で使用された。最近数年では通信上の匿名のメールアドレスを採用し、また送信メッセージの内容は暗号化した。1カルテル・メンバーから他のメンバーに送信する際、自宅のPCや簡単にこれらのPCにリンクがはれるいかなるコンピュータへのアクセスは厳禁された。また企業内のコンピュータからいかなる「匿名メールボックス」に宛てたメールの発信もカルテル間のネットワーク全体をリスクにさらすという理由から禁止された。

3.課徴金の根拠法と金額決定に至った経緯

上記の行為は、独禁行為にかかる「EC条約(EC Treaty)」81条に基づく極めて重大な違反行為である。課徴金額は関与したカルテル企業のEEA(欧州経済地域)での製造面の規模、カルテルの継続期間(16年間)等を考慮した。委員会はシーメンス(独)、アルストム(仏)、アレヴァ(Areva:仏)の3社はカルテルの機密性においてリーダーシップを取った点を考慮し課徴金額を50%まで増額した。スイスのABBも繰り返し違反行為を行ったとして50%増額を行ったが、前記の通り100%免責を得ている。

委員会は、違法な行為を行ったすべての法人に対し責任を問う決定を行った。既存の判例法に則して仮にグループ内の親会社が商業的な活動において子会社の決定的な影響を与える行為を実行したときは、その両社を経済的な同一事業体とみなす。

4.カルテル企業に対する民事責任を問う損害賠償請求(2024.4.30補追)

本件において記載した非競争的な企業活動により被害を被ったとされる個人や企業は加盟国内の裁判所に持ち込み損害賠償請求が可能であり、その場合公表された委員会決定は参加した事実やそれが違法なものであることの証拠として提出される。委員会の課徴金がカルテル企業に科されたとしても、この民事請求に関しては賠償額の減額の要素とはなりえない。これらの点に関しては「民事損害賠償請求に関するグリーン・ペーパー」に明記されている。

5.2013年12月19日、欧州司法裁判所、ガス絶縁開閉装置市場におけるカルテルに関するシーメンス、三菱、東芝の控訴を棄却(欧州司法裁判所のリリース文を仮訳

シーメンスAGに課せられた3億9,656万ユーロ(約6597億円)の罰金と、三菱と東芝がカルテルに参加したという認定はこうして確定した

2007 年 1 月 24 日の決定により、欧州委員会は欧州企業と日本企業 20 社に総額 7 億 5,071 万ユーロ(約1248億8000万円)の罰金を課した。その背景は 1988 年から 2004 年にかけてガス絶縁開閉装置 (GIS) 市場のカルテルに参加したことが評価されている。GIS は、変電所で電流を高圧から低圧に、またはその逆に変換するための主要コンポーネントとして使用されており、その機能は、変圧器を過負荷から保護すること、および/または回路と障害のある変圧器を絶縁することである。

罰金の最高額はドイツのシーメンス社に科せられた3億9656万ユーロの罰金であった。

三菱電機と東芝にはそれぞれ1億1,392万ユーロ(約189億5000万円)と8,625万ユーロ(約143億4700万円)の罰金が科せられた。 これら2件の罰金に加えて、日本企業2社はさらに連帯で465万ユーロの罰金の支払いを命じられた。(判決原本)

6.EUにおける「EU競争法」の改正および「EU競争総局」の権限強化に基づく「エネルギー分野における競争問題の調査結果」報告書

以上が、欧州委員会の資料に基づく公表内容の概要である。しかし、EU市場への進出を目指すわが国企業にとって留意すべき点はEU競争法の強化である。

2004年5月1日にEUは法執行権の強化と分権化を柱とする「EU競争法」の大改正を行った。この点については高澤美有紀氏が国立国会図書館「レファレンス2005年5月号」で詳細に解説されており、参照されたい。

また、1月10日に公表された報告書については要旨のみ紹介するに留める。

なお、筆者はEU競争法の専門家でもないので誤解もあると思われるが、要は今EUで起きている問題は明日の日本の問題である点を理解して欲しいという点である。

(1)欧州委員会のエネルギー分野の競争実態調査の目的

EU競争総局(Competition )のサイトを読むと、2006年後半以降の動きが活発になっており、予告どおり本年1月10日に欧州委員会は「COUNCIL REGULATION (EC) No 1/2003 of 16 December 2002 on the implementation of the rules on competition laid down in Articles 81 and 82 of the Treaty」(筆者注6)第17条に基づく「EUのガスおよび電気部門に関する調査報告」を採択した。その詳細まで述べる時間がないので報告書やFAQに関するURLのみ(2)に記しておく。

筆者の意見では、今回のカルテル処分とこの報告書の採択とはまったく無関係とは思えない。マイクロソフト社問題は「EC条約(ローマ条約、1958年発効)」の第82条違反であるが、一連のこのような複数の海外の企業にまで課徴金を科すというからには、EU委員会がエネルギー問題に力を入れかつ環境問題を重要視している点を見逃してはならない。

ここでは、委員会競争政策総局のプレスリリースにおける冒頭部分のみ紹介する。

「本報告において、委員会は消費者および民間企業が非効率かつ高すぎるガスや電気の市場により失う損失が極めて大であるとの結論に至った。特に、際立った点は①供給、産出やインフラにおける垂直統合の結果、平等なアクセス機会の欠如、インフラへ投資の不十分さをもたらす高度な市場の集中化であり、また②現職の運営担当者が相互に市場を分け合うといった談合(collusion)の可能性である。これらの問題に取組むため、本委員会は 独禁法、合併規制や国家による利支援と言った競争規則の下で個々の事案におけるフォローアップ活動を継続する。また、エネルギーの自由化をめぐる規制の枠組みの改善を図る。委員会は、すでに一部の事案については該当企業への捜査令状を得べく企業への調査を行っている。」

(2)欧州委員会の「最終報告書」等のURL

①2007年1月10日 競争政策総局の最終報告書の発表リリース:

②最終報告書:原本

③最終報告書に関するFAQ:

*********************************************************

(筆者注1)1月24日にシ-メンス社は次のとおり欧州委員会の課徴金処分に対し、真っ向から反論し、「シーメンス社は明確かつ拘束力を持つ倫理的かつ法的な行動規範を有しており、すでに内部調査にもとづき関与されたとされる3人の従業員を停職処分に付している。このような欧州委員会の処分に対し欧州司法裁判所に提訴する」旨のコメント内容を発表している。なお、余談であるが同社の英文リリースの中で「and」をドイツ語である「und」のまま使用している。かなりあわてたのか。

(筆者注2)判決文原文を確認したい方は、下線部分をクリックすると1月25日の判決一覧が出るので、さらにケース番号(C-403/04 PおよびC-405/04 P)を指定して検索していただきたい。また、解説記事が駐日欧州委員会代表サイトで見れる。

(筆者注3)EUの競争法に関する司法機関の手続きの流れで見ると、シーメンスはまず「欧州第一審裁判所(Court of First Instance)」に訴えを起こすはずであり、念のためシーメンスのサイトで確認したが、やはり「欧州司法裁判所(Court of Justice of the European Communities)」対し法的手段をとると明記されていた。

(筆者注4)言い訳になるが、筆者が「駐日欧州委員会代表部」の週刊ニュースを読み始めた時期が2006年3月でクルース女史の会見記事もフアィルも確かに残っていた。要注意である。

ところで、今月25日に欧州委員会は継ぎ目なし鋼管カルテル4社に関する欧州司法裁判所の判決(うち日本企業2社)を歓迎する旨発表している。代表部のこの2年間のトピックスを見てみたがこの種の記事はほとんどなかった。要するにEUの競争原理への取組みに関する世界戦略が変わった見るべきであろう。

(筆者注5)ABBのサイトを見てみたが、今回の事案についてのコメントらしきものは見当たらなかった。

EUのメディアでは内部通報(whistle-blower )と言う用語を使っているところもあったが、個別企業として欧州委員会対策を意図した何かがあったのかこれ以上の詮索はできない。

(筆者注6)ここで言うTreatyとは「EC条約(ローマ条約、1957年3月25日署名、1958年1月1日発効)」である。同条約は全314条に亘る大部な条約であるが、第6編第1章「競争に関する規則」第1節「企業活動への適用ルール」の中に第81条、第82条がある。

**********************************************************

【補追】関心のある読者は各原文にあたられたい。

①欧州司法裁判所の判決検索サイトで判決年月日のみを入力

②

Judgment of the Court (First Chamber) of 25 January 2007.

Salzgitter Mannesmann GmbH v Commission of the European Communities.

judgment :ECLI:EU:C:2007:54 :http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=65458&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=447318

Opinion :ECLI:EU:C:2006:548:http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=63889&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=447318

③

Judgment of the Court (First Chamber) of 25 January 2007.

Dalmine SpA v Commission of the European Communities.

Judgment:ECLI:EU:C:2007:53 http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=65457&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=447318

Opinion:ECLI:EU:C:2006:547 http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=63888&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=447318

④

Judgment ECLI:EU:C:2007:52 http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=65454&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=447318

Opinion

ECLI:EU:C:2006:546 http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=63886&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=447318

******************************************************************************

Copyright © 2006-2021 芦田勝(Masaru Ashida).All Rights Reserved.No reduction or republication without permission.

コメント

コメントを投稿